10° Aniversario del fallecimiento de Gabriel García Márquez Mi encuentro con la literatura de Gabo

“Dicen que yo he invitado el realismo mágico, pero solo soy el notario de la realidad. Incluso hay cosas reales que tengo que desechar porque sé que no se pueden creer”.

G.G.M.

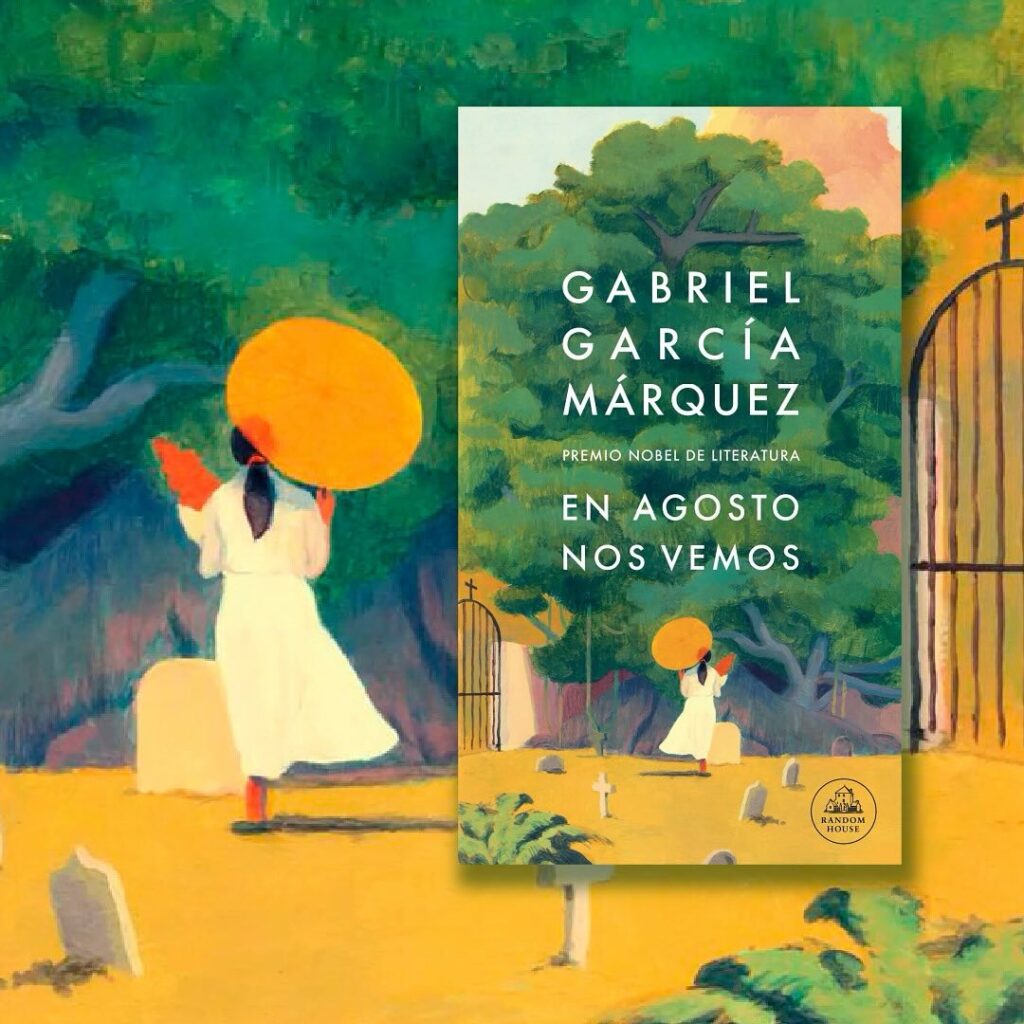

Recién terminé de leer En agosto nos vemos, una novela de Gabriel García Márquez, que no vio publicada y que su familia decidió darla a conocer el pasado mes de marzo, a pesar del reconocimiento de algunas debilidades en su elaboración. En el prólogo, los hijos del autor, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, dan cuenta de que la edad y la enfermedad de su papá hicieron difícil llegar a buen puerto. La pérdida de la memoria fue un gran obstáculo para escribir la historia de una mujer madura que, en agosto de cada año, vive un erotismo singular en la clandestinidad de una bella isla. El mismo García Márquez tenía conciencia de su problema, y un día lo dijo con claridad: “La memoria es a la vez mi materia prima y mi herramienta. Sin ella, no hay nada”.

Autocrítico, en otra ocasión, dijo sobre En agosto nos vemos: “Este libro no sirve. Hay que destruirlo”. La familia heredera no lo quemó ni lo tiró, desde luego; decidió guardarlo y a diez años del fallecimiento del novelista optó por publicarlo. La justificación fue que había más méritos que “baches y pequeñas contradicciones”. No importó que la novela careciera de las revisiones precisas y exigentes que eran propias del autor, puesto que en ella -según señalaron sus dos hijos- se sigue apreciando lo más sobresaliente de la literatura del Premio Nobel 1982: “su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor. El amor, posiblemente el tema principal de toda su obra”.

1981: Nicaragua y el discurso del premiado

Yolanda (ahora mi esposa) y yo, siendo estudiantes universitarios, viajamos a Nicaragua en 1981, porque queríamos estar cerca del proceso de reconstrucción del país, una vez que, en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había derrocado la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Nos interesaba la gran campaña de alfabetización que allí se implementaba y también el proyecto que impulsaba el Ministerio de Cultura, encabezado por el poeta y religioso trapense Ernesto Cardenal.

Fue en una visita a una Casa de Cultura, que había sido residencia suntuosa de la esposa del dictador nicaragüense, donde pudimos escuchar en voz del poeta la participación de grandes literatos del mundo en el proceso de la Revolución, entre ellos Gabriel García Márquez, quien, en esa ocasión, junto con otros literatos, nos deleitaron con la lectura de sus cuentos. Junto con Julio Cortázar, quien escribió “Nicaragua, tan violentamente dulce”, y otros escritores, García Márquez mantuvo un compromiso con un proyecto de país basado en la utopía de construir una sociedad justa, igualitaria y democrática. Cómo muchos, ahora estaría decepcionado de lo que el gobierno del FSLN ha estado haciendo, y deshaciendo.

En 1982, la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Literatura a García Márquez y señaló que se le otorgaba tal distinción “por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente”. En la ceremonia de entrega, García Márquez aprovechó la ocasión para recordar esa América Latina de tragedias históricas y problemas contemporáneos, pero también de esperanzas.

Las décadas de los años sesenta y setenta y los primeros años de los ochenta del siglo XX constituyeron un periodo importante en Latinoamérica, toda vez que se vivió una lucha constante en contra de las dictaduras y gobiernos autoritarios en varios países y del intervencionismo norteamericano en la región, todo ello en un contexto de pobreza económica, explotación social y una cultura de contradicciones. Por esto no fue casualidad que su discurso lo titulara “La soledad de América Latina”. Por su relevancia, transcribo unas líneas. Abre su exposición recuperando un libro extraordinario que quizás sea, ciertamente, parte del germen de una corriente novelística latinoamericana:

“Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho”… Las narraciones sobre esta región del mundo -dice García Márquez- fueron producto del asombro de cronistas de indias y de los deseos de encontrar aquí lo que no tenían en Europa. En un recorrido rápido por nuestra historia, mencionó que América Latina ha sido “esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda”. Y de entonces al presente -afirmó categórico- “no hemos tenido un instante de sosiego”.

Para mí, en mis clases de posgrado sobre algún tema de América Latina este discurso es muy atractivo para iniciar un diálogo con los estudiantes. Y es que hay afirmaciones que son provocadoras, tales como las siguientes: “América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental”. Y luego pregunta: “¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no pueden ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes?”.

Para él, “la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento”. Por todo, esto se negaba, como lo señalaba William Faulkner, a perder la esperanza y admitir “el fin del hombre”. Cierto que su literatura refiere a tragedias y dolor, pero también a momentos fantásticos de luz, en donde la alegría y el amor cumplen su razón de ser en hombres y mujeres, en niños y viejos.

1991: Chicago y Cien años de soledad

Al iniciar la década de los años noventa fui invitado a estudiar un doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Illinois en Chicago, gracias al apoyo de una generosa y extraordinaria maestra. Se abría un mundo nuevo en mi vida académica y familiar: fueron años de estudio intenso y de experiencias extraordinarias. En 1991 nació mi hijo Adán, un maravilloso acontecimiento. La geografía política en el mundo estaba cambiando de manera abrupta: en noviembre de 1989 se derrumbó el Muro de Berlín de manera pacífica y luego, como un “castillo de naipes”, fueron cayendo los países del bloque socialista. En 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir y en su lugar nacieron 15 países independientes.

En 1990 inició la “Guerra del Golfo”, a raíz de la invasión y anexión de Irak del Estado de Kuwait. Fue un conflicto bélico librado por una coalición de 34 países, encabezada por Estados Unidos y autorizada por las Naciones Unidas. Viviendo en Chicago, tuve un interés especial en cómo la sociedad y los medios norteamericanos se veían inmersos en este acontecimiento internacional. Fui escribiendo mis impresiones y al final publiqué un artículo con el título “Carta desde Chicago. Crónica de una guerra de cien horas”. Se liberó a Kuwait, pero la guerra en contra del gobierno irakí continuó hasta 1995.

En este contexto, Estados Unidos se convertía en país líder y las ideas liberales y neoliberales se posicionaban como alternativas para comprender y actuar sobre la economía, la política y la sociedad. En América Latina, la democracia comenzó a derrotar dictaduras y las izquierdas dejaron de presentar la lucha armada como alternativa para el cambio. Particularmente, las guerrillas en El Salvador y Guatemala desaparecieron dando pie a que sus grupos dirigentes optaran por una lucha a través de las urnas.

Todo esto se discutía en mi universidad y en las universidades en las que me fui involucrando, como en la Universidad de Chicago, a donde también iba a tomar clases, y en la Universidad de Loyola, perteneciente a la orden religiosa de los jesuitas, algunos de los cuales estaban involucrados en los procesos de paz en Centroamérica. Varias de mis materias del doctorado estaban relacionadas con el estudio y análisis del pasado, el presente y el futuro de América Latina. El ambiente académico era de efervescencia y mis compañeros sabían y gustaban discutir.

Estando en Chicago también viví la noticia del Premio Nobel de Literatura otorgado en 1990 al poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. A él le daban este reconocimiento “por su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística”. Tal acontecimiento cultural trajo consigo nuevos y viejos debates sobre el pensamiento y vida de este brillante y polémico intelectual. Se habló de su literatura, pero también de su posicionamiento ideológico y político. Entonces, recordé su libro Tiempo nublado, escrito en 1986, en el que hace una crítica severa al socialismo prosoviético y a la izquierda dogmática de políticos e intelectuales latinoamericanos.

En este contexto de discusiones y lecturas, el arte formaba parte de mi vida cultura y académica. Recuerdo a un investigador de Puerto Rico que asistió a una fiesta y se lamentó porque no había baile. Algo imposible en su país, dijo. La música nueva de América Latina se escuchaba entre el grupo de amigos. Seguí cantando y escuchando Trova cubana y a la Nueva Canción Latinoamericana, pero también fui receptivo al blues y al jazz de Chicago, junto al reggae que, si bien se había originado en Jamaica, volvía con nuevo ímpetu a esta ciudad de amplia población afroamericana.

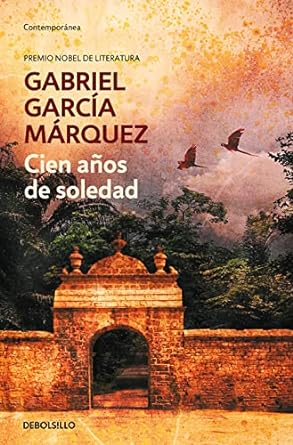

En aquella “Ciudad de los Vientos” hice amigos y con ellos salía de vez en vez a olvidarnos un rato del mundo del estudio. Recuerdo a una compañera de República Dominicana, con quien solía hablar de literatura, en especial del “Boom latinoamericano”. Recordé mis primeras lecturas, varias de ellas recomendadas desde el bachillerato por mi amigo Benjamín Valdivia y mi hermano Fernando: textos de Neruda, Cortázar, Vargas Llosa, Allende, Monterroso, Storni, Fuentes, Vallejo, Martí… y en la charla salió, desde luego, el nombre de García Márquez y su gran obra Cien años de soledad. Ella hablaba con emoción de esta novela y yo me quedaba callado. Hubo un momento en que no puede seguir en silencio y tuve que decirle que no la había leído. “No es posible”, me dijo, como si hubiera cometido una gran falta. Días después, llegó con el libro y me lo prestó. La manera como comencé a leerlo no tenía precedente en mis lecturas.

Fue una noche de invierno cuando varios compañeros salimos a cenar a un restaurante indonesio, creo. No era tarde y algunos de ellos, después de comer, decidieron ir a un bar en donde estaría un famoso comediante. Yo preferí regresar a casa e iniciar la lectura de la novela de García Márquez. Como pocas veces en mi vida, vi la luz del amanecer y yo no dejaba de leer. Literalmente, su contenido era fantástico.

Tuve una sensación extraña: por un lado, yo estaba acostado y solo en una noche de nieve y frío, en un departamento pequeño en esa ciudad cosmopolita, mientras que, por otro lado, con mi lectura yo viajaba en días luminosos y cálidos a un lugar de verdes diversos que daban vida a un pueblo sudamericano aislado con personajes mágicos y mariposas amarillas. Como bien se ha dicho, “Macondo, es un lugar que contiene todos los lugares” y en donde “palpitan experiencias universales de humanidad”.

García Márquez había hecho de la suyas conmigo. Esa fría noche de invierno, me atrapó con Cien años de Soledad, una obra que ha sido leída por millones de personas y traducida a más de cuarenta lenguas.

Que esta conmemoración de una década de su partida nos invite a la lectura de su obra, a la lectura en general, que tanto nos hace falta.