Un libro controvertido: Con la Iglesia hemos topado. Entrevista a Yolanda Padilla Rangel

El pasado domingo 24 de noviembre, se presentó el libro Con la Iglesia hemos topado. Catolicismo y sociedad en Aguascalientes. Un conflicto de los años 70s, de Yolanda Padilla Rangel, a iniciativa de un grupo de jóvenes católicos que se interesaron por conocer lo que ocurrió hace ya casi medio siglo y que convulsionó a la jerarquía eclesiástica y a grupos de feligreses en la entidad. Este libro lo publicó, en 1991, el Instituto Cultural de Aguascalientes, siendo su recepción desigual, pues mientras algunas personas pensaban que era necesario conocer el conflicto, otras consideraban que no era el momento de hablar sobre él.

Recientemente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) pidió autorización a la autora para reimprimirlo, porque, entre otros motivos, la investigación proporciona elementos de comprensión de la cultura y la sociedad católica en la que vivimos. Una de las preguntas principales era ¿cuáles fueron los mecanismos por los cuales grupos de la jerarquía eclesiástica y laicos favorecieron, aceptaron o rechazaron el cambio institucional y social que, de hecho, se estaba dando en la Iglesia católica, en varias partes de México y el mundo?

El estudio sigue siendo valioso desde la perspectiva de la comprensión de la Iglesia católica, porque generalmente ésta se le estudia con respecto a su relación -a veces tensa y agresiva, otras veces relajada- con el Estado mexicano. En este caso, la investigación se centró en un conflicto diocesano interno, en el que un grupo de sacerdotes solicitaron cambios en el actuar del obispo Salvador Quezada Limón. Su respuesta no fue de diálogo, lo cual hizo que el conflicto se agravara.

Por la importancia del tema y el nuevo impacto que ha tenido la difusión del libro, me permití entrevistar a la autora.

SCS. Yolanda, ¿cómo surgió el libro? ¿Pudieras comentar brevemente de qué trata?

Yolanda Padilla Rangel (YPR). Voy a comenzar explicando el título “Con la Iglesia hemos topado”. La frase es de Don Quijote de la Mancha. Resulta que iban don Quijote y Sancho Panza buscando el palacio de Dulcinea, en Toboso, cuando Sancho no quiso ya conducir el camino, alegando que no sabía bien a bien dónde vivía Dulcinea, y le pasó la estafeta a don Quijote. Entonces sucedió que Don Quijote iba guiando la búsqueda, y habiendo andado como doscientos pasos dio con una barda, pero luego volteó hacia arriba y vio una gran torre. Enseguida conoció que tal edificio no era el palacio que buscaba, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: “Con la iglesia hemos dado, Sancho”. Dicen los que saben, que la frase “Con la iglesia hemos dado” era sólo para indicar ese encuentro, y que fue años después, con las interpretaciones del libro de Don Quijote, que se le dio un tinte anticlerical.

Este libro toma esta frase en su sentido original, de un encuentro (o quizá encontronazo) con la Iglesia, pero no tiene un tinte anticlerical, pues ahora me considero parte integral de la misma, aunque reconozco que antes sí estuve, si no fuera de la iglesia, sí en los márgenes de la misma o, mejor dicho, en el límite entre Iglesia y academia, entrando y saliendo a ambos mundos paralelos.

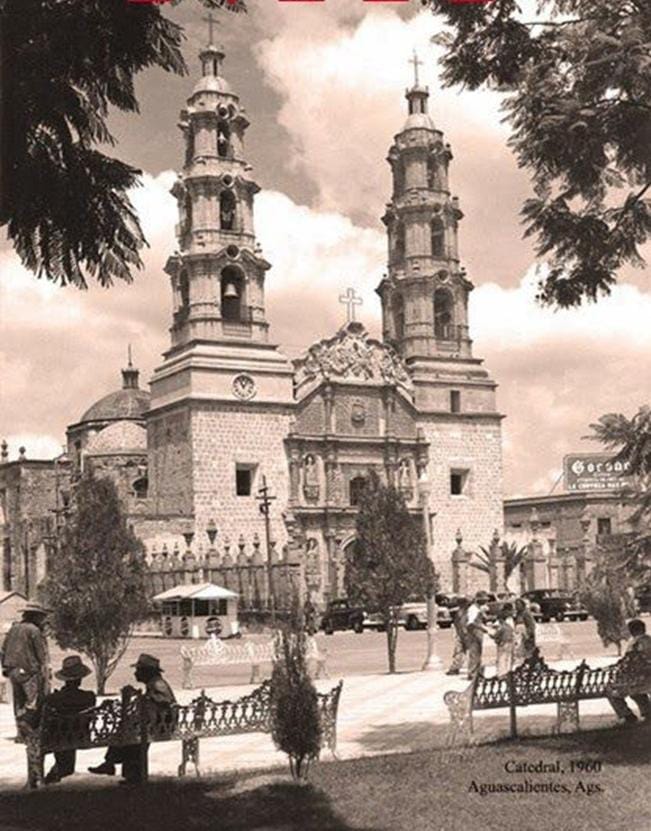

El libro trata de un conflicto que sucedió en la Diócesis de Aguascalientes, hace aproximadamente cincuenta años, cuando la diócesis contaba con 36 parroquias y tenía 120 sacerdotes. En aquel tiempo había, entre varios sacerdotes, una suerte de rebeldía ante el estilo autoritario de ejercer la autoridad en la Diócesis. Ya había pasado el Concilio Vaticano II, que iniciaba nuevos caminos en el trabajo pastoral, y que, además, había recomendado colegialidad en la toma de decisiones, lo cual significaba que la autoridad habría de ser compartida, consultiva, y que descansaría no tanto en la estructura de la Iglesia, sino en la comunidad de la Iglesia. La autoridad del obispo se identificaba con la persona que la detentaba. Este concepto se cuestionó desde 1960, cuando se empezaron a manifestar conflictos en varios niveles de la Iglesia: entre jerarquía y seglares en los años sesenta y entre obispos y sacerdotes en los años setenta.

Los conflictos entre obispos y sacerdotes en aquellos años se dieron en la diócesis de Jalapa, León, Chihuahua, Colima, Querétaro, Tula y Ciudad Nezahualcóyotl (de los que se supo). En todos estos casos había obispos autoritarios y sacerdotes descontentos con su forma de ejercer la autoridad y deseosos de autoafirmarse en su identidad sacerdotal. Había también entre los sacerdotes inconformes un interés en optar por las clases más desfavorecidas.

En aquellos años, sacerdotes y religiosas formaban parte de la crisis ideológica que se daba en la sociedad mexicana, en la que había una polarización entre tradicionalistas y progresistas, sobre todo, con relación al compromiso con los pobres. Dentro de la Iglesia católica, se vivía la Teología de la Liberación y surgían Comunidades Eclesiales de Base, muy activas en varios lugares de América Latina. Había, dentro de la jerarquía eclesiástica, por lo menos dos proyectos diferentes, uno a favor del orden establecido y otro a favor de cambiarlo.

A nivel de institutos religiosos, se estaba dando una crisis de renovación eclesial, ya que a raíz del Concilio Vaticano II querían adaptarse al mundo moderno, por lo cual revisaron cómo vivían -entre otras cuestiones- la pobreza, la obediencia, la vida en común. También se dio renovación del hábito, para que este fuera sencillo, modesto, pobre, decente.

SCS. ¿Cómo se dio el conflicto?

YPR. Todo comenzó en 1970, cuando muchos sacerdotes locales estaban intranquilos: algo andaba mal con su obispo. En un retiro espiritual, los sacerdotes analizaron la situación y concluyeron que había los siguientes problemas: desvinculación del obispo con los sacerdotes, imposibilidad de comunicación y diálogo, autoritarismo, inestabilidad emocional, egolatría, actuación insincera y destructividad de su obispo. También señalaban que era dueño de terrenos y accionista en varias empresas y comercios de Aguascalientes, y que tenía fuertes ligas con los ricos (en detrimento del espíritu de pobreza). Mandaron una lista de estos problemas a la Delegación Apostólica, y le pedían investigara la situación, pero la Delegación Apostólica les respondió que primero debían dialogar con su obispo.

En 1971, los sacerdotes descontentos intentaron acercarse y dialogar, pero el obispo reaccionó en forma defensiva y violenta. Entonces, otro grupo de sacerdotes se pronunció en defensa de su obispo. Y el clero se dividió casi por mitad. El grupo de los inconformes continuó reuniéndose y consultando a la Delegación Apostólica, el otro permaneció a la expectativa.

En 1973, algunos seglares se enteraron del conflicto, pero, como los sacerdotes no les decían bien a bien qué pasaba, ellos construyeron una verdad que consistía en pensar que el obispo quería disciplina y los sacerdotes no. Quezada Limón, en sus sermones, propiciaba sutilmente la animadversión hacia los sacerdotes inconformes, a los cuales trataba duramente, los amagaba y castigaba, enviándolos a parroquias lejanas.

El Rector del seminario se quejaba de que las ideas del Concilio Vaticano II no encontraban en la diócesis campo fértil, debido al conflicto con el obispo. En 1974, el Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos habló con el obispo de Aguascalientes y le pidió que renunciara, pero éste no obedeció. Entonces, le nombraron un coadjutor, que fue muy mal recibido por los fieles. En octubre de ese mismo año, El Vaticano se reservó para sí el gobierno de la diócesis, por lo cual el obispo se fue a vivir a Jalisco.

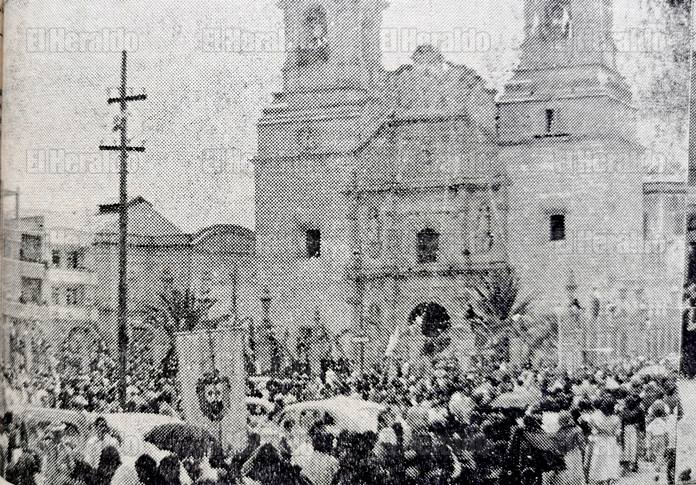

Muchos seglares lo consideraron un mártir, por lo que acentuaron el hostigamiento a los sacerdotes descontentos, a varios los golpearon, y exigieron el regreso del obispo. Fue tanta su presión y enjundia que las autoridades en El Vaticano -creo yo- pensaron que de no reinstalar al obispo pudiera acentuarse la violencia, que tal vez pudiera correr sangre. Y reinstaló al obispo en 1978, quizá calculando también que le faltaban unos cuantos años para retirarse.

Ante esta decisión, los sacerdotes rebeldes quedaron descontentos, completamente desilusionados y resentidos por la decisión de El Vaticano. Fue grande su pesar, además, por el maltrato que sufrieron por parte de los seglares y la división y desprestigio que se dio entre los sacerdotes de los dos bandos que se habían formado: uno a favor y otro en contra del obispo.

SCS. Tu iniciaste la investigación a finales de los años ochenta. ¿Cómo ves ahora aquel conflicto?

YPR. En realidad, ahora lo veo más claro, lo que querían los sacerdotes rebeldes con el obispo era un trato más digno, además de implementar las reformas promovidas por el Concilio Vaticano II, pero toparon con un obispo autoritario e incapaz de llevar a cabo dichas reformas que, en realidad, eran de enormes dimensiones como para ser llevadas a cabo por un solo hombre o un grupito, o en una sola generación.

El libro se agotó, fue prohibido en algunos grupos, y lo prohibido suele provocar todo lo contrario a lo que se quiere evitar. En aquel entonces, muchas personas consideraron que no era momento de hablar del conflicto, pues los sacerdotes locales continuaban muy divididos y con muchos sentimientos respecto a lo que había pasado. En 2019, la UAA decidió volver a publicar el libro, y yo pensé que, tal vez, ya era el momento de hablar del tema.

Cabe mencionar que, a raíz de la primera edición del libro me convertí en historiadora non grata para algunos integrantes de la jerarquía eclesiástica, por lo que se me negó la posibilidad de consultar los archivos de la mitra, lo cual en aquel momento para una joven investigadora (tenía 28 años) pues sí era algo grave. Afortunadamente pude consultar archivos en otras diócesis, además de archivos de institutos religiosos femeninos, con los cuales estoy muy agradecida.

Recientemente, el Centro Ignaciano Pedro Arrupe (CIPA), formado por jóvenes profesionistas católicos, me hizo una invitación para presentar mis hallazgos en torno al conflicto clerical que había sucedido, ahora, hacía más de cincuenta años. Yo tenía reticencia y dudas, pues me había quedado arisca con la idea de que nunca había sido el momento adecuado para hablar de eso, y con la duda de que tal vez la herida continuara fresca. Pero un par de amigos sacerdotes me hicieron ver que quizá ya era el momento, pues muchos de los principales participantes en el conflicto ya habían pasado a mejor vida, y las generaciones posteriores de sacerdotes no conocían lo que había pasado, y tal vez ni les interesaba.

Pensé también que los jóvenes que me invitaron tenían derecho a conocer la historia de su diócesis, tanto lo bueno como lo no tan bueno, porque la historia es para no cometer los mismos errores, para aprender, para sacar provecho de las experiencias que en su momento se consideran malas. Considero que las heridas sanan con el tiempo y que todas las crisis nos ayudan a crecer como personas.

SCS ¿Consideras que la herida continúa abierta?

YPR. No abierta, pero sí que a veces las heridas crean adherencias. Esto me lo hizo ver alguien que tiene muchas heridas (físicas) y que constantemente tiene que estar removiéndolas para evitar que sigan doliendo. También considero que la historia tiene una función terapéutica y que recordar el pasado nos ayuda a resignificarlo y a ver con mejores ojos el futuro.

Por último, cabe recordar que, cuando don Quijote topó con la Iglesia, a quien verdaderamente buscaba era a Dulcinea, quien podía habitar en cualquier casa del pueblo.

SCS. Muchas gracias, Yolanda.

YPR. A ti.