La pintura de casta y la sagrada familia

Libro de Víctor M. González Esparza

Reseña del libro: González, Víctor (2021). La subversión barroca o de la Pintura de castas, México: UAA

Viaje a la Feria Internacional del Libro

Fue el sábado 3 de diciembre por la mañana cuando tres profesores y varios estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) viajamos a la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco. Desde hace varios años esta universidad participa con un estante para exponer los libros que publica y también para presentar algunos de ellos. Con excepción de los años de pandemia, el Departamento Editorial de la UAA, a cargo de la maestra Martha Esparza Ramírez, favorece que un grupo de universitarios asista apoyando sus actividades de difusión.

La FIL es una de las ferias más grandes e importantes de toda Iberoamérica y, además, cuenta con un programa cultural muy atractivo, además de que tiene a un país o ciudad invitada, que ofrece una muestra de sus libros y su cultura. La ciudad invitada de este año fue Sharjah, de los Emiratos Árabes Unidos. La FIL se fundó hace 37 años por la Universidad de Guadalajara y en los últimos años se ha procurado invitar a autores de todos los continentes con diferentes idiomas para que expongan sus libros o participen en discusiones académicas sobre temas de actualidad.

Para hacer más eficaz el trabajo de divulgación de sus libros, la UAA se incorporó a la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, la cual tiene como objetivo promover el catálogo y las actividades que realizan las áreas editoriales de más de 50 instituciones, así como representarlas ante organismos similares naciones e internacionales. En este marco de Altexto, fue que se presentó el libro del doctor Víctor Manuel González Esparza.

Un libro de historia y arte

Este libro es el resultado de una investigación de varios años de reflexión, búsqueda de información y diálogo crítico con autores del pasado y el presente. En él se condensan de manera sintética y amigable debates historiográficos nada fáciles, reflexiones teóricas y, de manera especial, una recopilación acuciosa de datos en diversos archivos.

El libro está dedicado a las Pinturas de castas del periodo colonial y analiza interpretaciones que de estas pinturas han hecho otras personas. Víctor González las analiza e interpreta como expresiones de cambios radicales en la vida social y cultural en el periodo virreinal, aunque también explora lo que está a su alrededor y los posibles motivos de su creación y circulación. El autor hace historia cultural y social, la cual, como señala Robert Darnton, pertenece a las ciencias interpretativas.

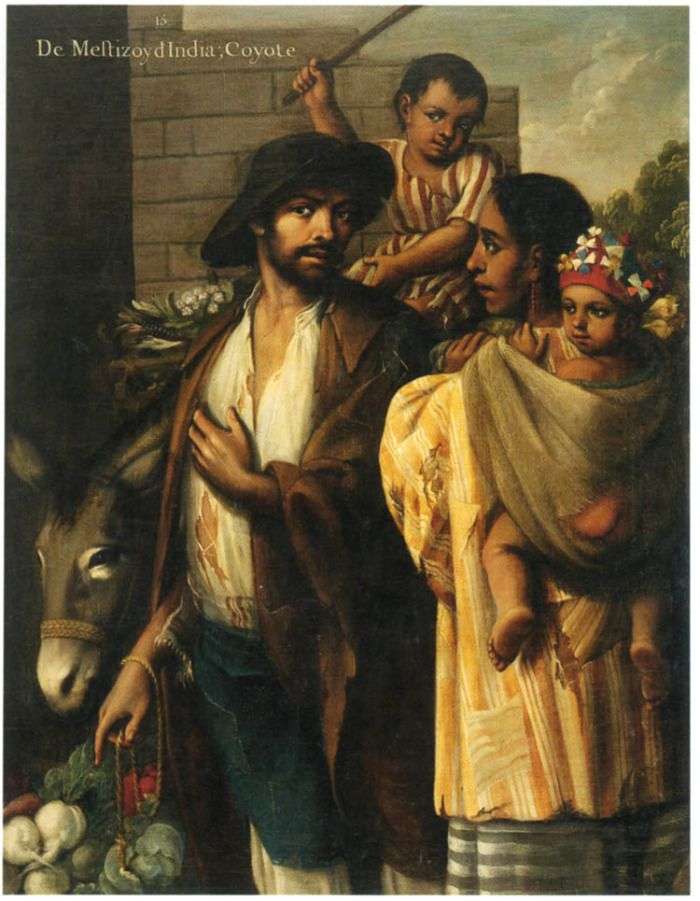

Estas pinturas rompen con la tradición de la pintura religiosa y comenzaron a crearse en el siglo XVIII (aunque hay quienes van hacia el XVII). A la fecha se registran aproximadamente 2000. El tema central es la mezcla de razas en el periodo colonial en México, aunque también se pintaron en otras partes de Latinoamérica.

Se habla de castas, aunque esta palabra es propia de India, en donde existía y existe una jerarquía muy rígida, producto, entre otros factores, de las creencias religiosas. En cambio, en América Latina la nueva sociedad, que se fundó a raíz de la conquista, fue muy flexible y la hibridez resaltó como un rasgo central de lo que luego se convirtió en un conjunto de naciones plurales en términos raciales y culturales. Y hablar de mestizaje se incluye la presencia de una destacada población africana que se mezcló, a pesar de los impedimentos legales y culturales de los españoles. A raíz de la independencia, el concepto “casta” desapareció y comenzó a enfatizarse el de “raza”.

Uno de los orígenes de estas pinturas -nos dice el autor- está en un encargo de Fernando de Alencastre Noruña y Silva, duque de Linares y trigésimo quinto Virrey de la Nueva España, (1711-1716) al pintor Juan Rodríguez Juárez. El propósito era que, a través de estos cuadros, se conociera en Europa la diversidad natural y humana del virreinato desde la perspectiva imperial, aunque con el tiempo tuvieron otros fines.

Las pinturas muestran la diversidad de mezclas raciales: parejas compuestas por un español y una indígena, un español con una negra, una negra con un indígena, un mestizo con una mulata, etc. Y junto a las parejas los niños con la herencia genética y cultural de los padres. En los cuadros, juntos a las familias, también se pintaron paisajes, animales, alimentos típicos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, aspectos de una vida cotidiana un tanto bucólica. Todo esto pretendía ofrecer más información de los rasgos de una cultura que estaba apareciendo en el continente.

El doctor Víctor González sostiene que la colonia, es decir, entre el siglo XVI e inicios del XIX cambió mucho en términos sociales y culturales. Inició cuando llegaron los primeros conquistadores y se mezclaron y abusaron de las mujeres indígenas; los descendientes fueron mestizos muchas veces no deseados e ilegítimos. Luego llegaron los negros africanos y complejizaron el panorama social. A los ojos de algunos españoles esta mezcla propició una “degeneración”, porque, según ellos, se perdió “pureza de sangre”. A esta nueva generación se le llamó “champurra” (de allí viene el atole “champurrado”, atole blanco con chocolante).

Deseos sexuales Vs racionalidad

En otro libro, Resignifica el mestizaje, Víctor González afirma que, contrario a la idea de Norberto Elias, de que el “proceso civilizatorio” se explica por el grado de disciplina y, sobre todo, autodisciplina de las personas; Víctor se apoya en otro autor, de apellido Shorter, para señalar que más bien los sentimientos y los deseos sexuales son determinantes en la definición de rumbos históricos, aunque aclara: es “un tema que requiere mayor profundización”. Esto me ha llamado mucho la atención, porque, según esta tesis, la historia de la humanidad no es racional sino desordenada, producto de voluntades no inteligentes y, más aún, de comportamientos que surgen de los sentimientos y del impulso sexual. Sygmund Freud no estaba perdido.

Para una gran parte de las élites españolas la mezcla de razas no era bien vista. El mestizaje o mixtura de castas trajo consigo divisiones y jerarquías. Hubo una constante discusión y preocupación de las autoridades españolas por esta mezcla, porque se concebía que social y genéticamente traían males. Por ejemplo, en un informe del virrey Juan de Palafox advierte el riesgo del “nuevo pueblo” que se estaba creando en la Nueva España, puesto que, según él, esas personas con diversidad de colores y condiciones eran imperfectas por naturaleza y se caracterizaban por tener “poca luz de razón y ninguna vergüenza”. Y remarcaba: ellos son dados a la borrachera, la holgazanería y la lujuria. Más adelante, otro virrey les llama “plebe”, la cual debía ser detenida y temida, porque era levantisca y rebelde cuando había problemas colectivos, como cuando faltaban los alimentos. Así ocurrió en el “alboroto y motín” de 1692.

Para otro virrey había degeneración en las mezclas y decía que estaban infestadas, por lo que presentó una solución: traer a la Nueva España más europeos blancos, para mejorar la raza indígena y detener la proliferación e incorporación de africanos en la región, puesto que, según él “en todos sentidos han afeado y empeorado la casta india, y han sido el origen y principio de tantas castas deformes”.

El desprecio a la gente de “piel quebrada”, como también se les decía, estuvo alimentada por las pugnas entre los peninsulares y los criollos (hijos de españoles nacidos en América), ya que ambos grupos asumían un orgullo racial francamente absurdo. La Iglesia católica, aunque toleraba los matrimonios interraciales, sobre todo a partir del Concilio de Trento, negaba a mestizos la posibilidad de ser sacerdotes y profesores universitarios.

A pesar de estas negativas y obstáculos, las mezclas no se pudieron detener y ayudó a disminuir la endogamia entre los grupos raciales. De allí la importancia de la cita de Serge Gruzinski, quien afirmó que “las mezclas y los mestizajes [perdieron] el aspecto de un desorden pasajero para convertirse en una dinámica fundamental”. Tampoco las leyes civiles pudieron impedir y detener este “desorden”.

El surgimiento de nuevas naciones

La historia de esta gente es nuestra historia y es la de la diversidad. Viajeros inteligentes y observadores vieron esta realidad con otra perspectiva. Alexander Humboldt, por ejemplo, cuando visitó Colombia, Perú y la Nueva España afirmó en uno de sus escritos que en estos lugares había un extraordinario crisol poblacional y vaticinó que de ellas surgirían las nuevas naciones.

Finalmente, la realidad discriminatoria chocó con una tendencia ideológica y política que apareció con las ideas ilustradas y se llamó “republicanismo hispanoamericano”. Víctor González afirma que, junto a las ideas humanistas que llegaron a la Nueva España, este republicanismo reivindicaba el bien común frente al individualismo. Esta corriente política se fortaleció en el siglo XVIII con la monarquía borbónica.

Las élites intelectuales europeas descubrieron e inventaron al pueblo y se interesaron por su vida cotidiana, sus creencias y valores. Al finalizar el siglo XVIII e iniciar el siglo XIX aparecieron movimientos reivindicatorios, pronunciándose a favor de la “pluralidad de las culturas”, “de la patria chica”. En las artes aparecieron temas sociales y ya no sólo se referían a los “otros”, sino también a “nos-otros”.

Se hablaba del pueblo en el sentido inclusivo y frente a la idea de que “la naturaleza americana” era “menos activa, menos variada, hasta menos vigorosa” debido al clima y al mestizaje, aparecieron expresiones diferentes, entre ellas las artísticas y, más concretamente, las Pinturas de castas, que simbolizan y ejemplifican la respuesta barroca al debate. En esta respuesta había ingenuidad y fantasía, pero también la reivindicación de una tendencia avasallante y sin retorno. Estos cuadros, dice el historiador español Diego Angulo Íñiguez, eran “un canto a la fecundidad de la tierra mexicana”.

Vuelta a la religión

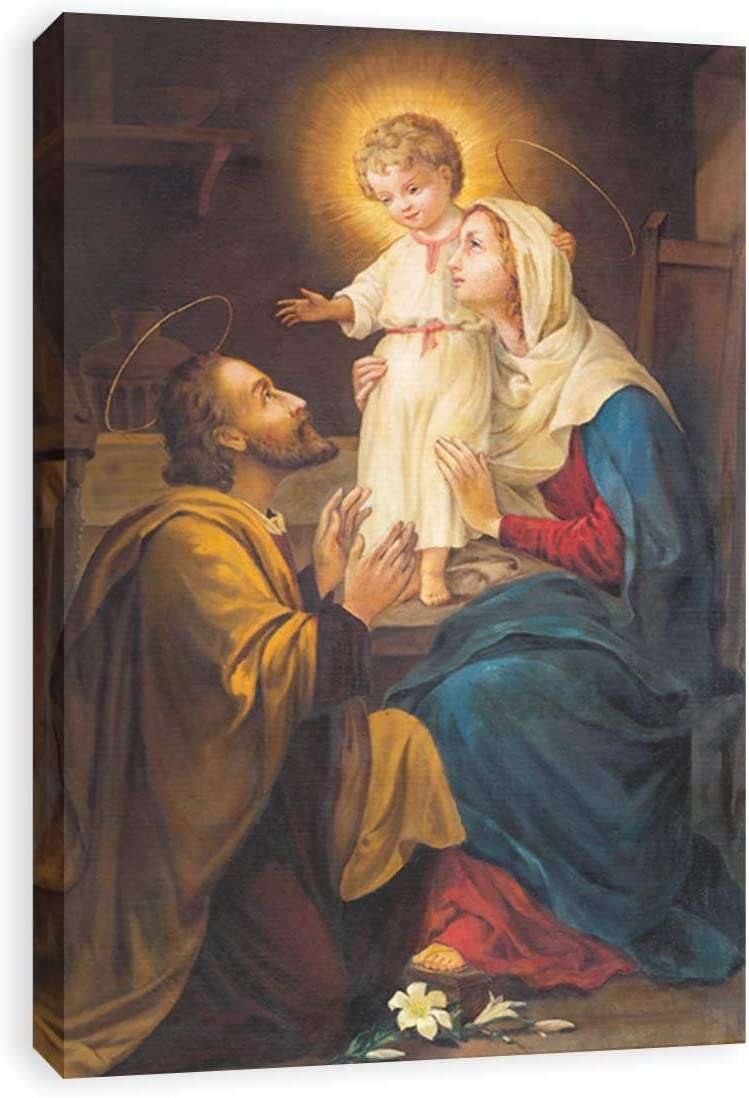

Las Pinturas de castas rompieron con la tradición de la pintura religiosa, aunque también existen cuadros donde está la Virgen de Guadalupe cobijando prácticamente a todas las castas en representación de la idea de un pueblo diverso étnica y culturalmente. También se vio en las pinturas una evocación a las pinturas de la sagrada familia.

El pueblo se reivindicó, muchas de las mismas pinturas son anónimas y no representan el discurso dominante de las jerarquías españolas y criollas. En ellas se refleja una conciencia artística mexicana y una postura alternativa sobre el Nuevo Mundo. Frente a la idea de la “degeneración” y lo “inmoral” de las especies en América, estas pinturas referían y refieren todavía, a una tierra fértil con un mestizaje vigoroso y transgresor. Surgía la mexicanidad y lo latinoamericano. Las ideas ilustradas se combinaron con el mundo de las emociones y se revaloró lo local y la pluralidad de las culturas, “al pueblo”, a la trasgresión y a la alteridad.

La evocación a las Pinturas de casta por parte del Dr. Víctor Manuel González Esparza es, por tanto, una invitación para repensar nuestro pasado, pero también para valorar y defender la riqueza de la pluralidad y la libertad que tenemos.